Алла Сигалова танцует бедную Лизу

Чтобы не закрывать спектакль, поставленный для Чулпан Хаматовой, Сигаловой пришлось самой играть в нём главную роль.

Вагановская академия выпустила в свет классическую балерину – Аллу Сигалову, но судьба распорядилась иначе. Тяжелая травма надолго приковала ее к постели и навсегда закалила характер. В танец она вернулась – но только в свой собственный, мгновенно узнаваемый, похожий на немой крик.

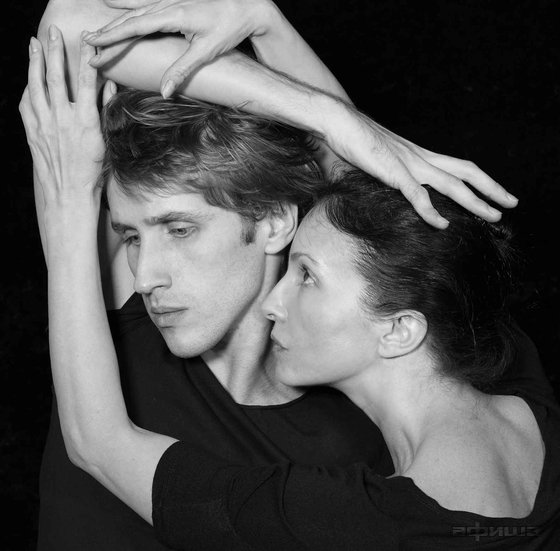

Сегодня Аллу Сигалову можно увидеть в спектакле «Бедная Лиза» по повести Николая Карамзина на музыку Леонида Десятникова, который ставился на Чулпан Хаматову и солиста ГАБТа Андрея Меркурьева и был выдвинут на «Золотую маску».

Недавно нашелся святой повод выпустить другую «Бедную Лизу».

Другой такой актрисы нет

– Первая бедная Лиза – Чулпан Хаматова – ждет ребенка, другая «Бедная Лиза» продолжает жить на сцене, номинируется на «Золотую маску»… Вам легко далось это решение?

– Когда мы узнали, что у Чулпан случилась такая прелесть, сели мы втроем с Андрюшей Меркурьевым и задумались, что делать. Это Чулпаша попросила, чтобы спектакль не умирал, потому что такие долгие перерывы – всегда плохо для спектакля.

Два месяца я искала замену Чулпан. Сразу же позвонила Диане Вишневой, мы попытались сообща как-то вписаться в ее график и поняли, что это невозможно. Потом шли долгие переговоры с Наташей Осиповой, которая сказала «Да!», как только я ей предложила, но затем Большой театр долго говорил «Не-ет». Там и участие Андрюши Меркурьева воспринимали достаточно нервно, а тут еще Наташа.

– Вы искали среди балерин, а не драматических актрис…

– А я не знаю другую драматическую актрису, которая могла бы это сделать. У меня есть замечательные ученицы и в Театре Фоменко и в Театре Женовача, но ни у кого нет такой индивидуальности. В общем, позвонила я Жене Миронову и призналась, что не могу найти другую Лизу, а он мне в ответ: «Я тебе сразу говорил – вводись сама». Конечно, мы с Чулпан слишком разные индивидуальности.

У персонажа в исполнении Аллы Сигаловой изначально все жестче, импульсивнее, темпераментнее, с трагическим надрывом. А для Чулпан я сочиняла роль достаточно прозрачную, детскую. Это движения ребенка, у которого все впервые. Движения, в которых есть угловатость и лаконизм – она еще не научилась… витиевато разговаривать. Органика самой Чулпан – это и есть органика светлого, солнечного ребенка.

Поскольку каждую роль я делаю под индивидуальность исполнителя, я предполагала, что буду менять этот образ, кто бы ни вошел. Разумеется, для актрисы Сигаловой я не меняла хореографический текст, но поменялся персонаж.

Я впервые входила в готовый спектакль вторым составом и поняла, как это невероятно сложно. Будете смеяться – я не могла запомнить хореографический текст! Хотя, как всякий профессионал, могу выучить любую хореографию сразу. Но тут был чужой текст – я не для себя его делала. Приходилось буквально натягивать его на себя.

Но, я думаю, труднее всего было Андрею. Ему пришлось пройти путь от сохранения прежних отношений ученика к учителю к новым отношениям – партнерским, достаточно близким, почти интимным. Я старалась его не беспокоить, считала, что не вправе заниматься при нем поисками себя в этой хореографии, и позвала его только тогда, когда почувствовала себя готовой. У нас было всего три репетиции.

У меня на многое рано открылись глаза

– А параллельно выпустили премьеру в Италии « Барышни из Вилко» с режиссером Алвисом Херманисом, который впервые работает со столь серьезным хореографом…

– Это спектакль по прозе Ярослава Ивашкевича – замечательной, чувственной, отчасти напоминающей Набокова. Анджей Вайда снял по ней фильм с Даниэлем Ольбрыхским в главной роли, за который номинировался на «Оскара», но в тот год премию получил Меньшов. Надеюсь, в следующем году спектакль покажут на «Балтдоме».

– Алла Михайловна, вы учились в главной цитадели русского классического балета – Вагановском училище. Когда вам впервые захотелось взломать его каноны, дать себе волю, заговорить на своем языке – тогда, когда вы стояли в классе у станка, или позже?

– Ну, во-первых, я ничего не ломала. Ни у кого нет такой задачи – ломать, портить – есть задача созидать. А делать что-то не на своем языке я не могу. То есть могу, конечно, сделать, условно говоря, «под Форсайта», но это неприлично. Я сама пытаюсь анализировать, когда возник этот язык, за который меня сегодня упрекают в узнаваемости: дескать, опять Сигалова на себя похожа – а на кого еще я должна быть похожа?! Это мои руки, моя голова, моя ментальность, моя биография, в конце концов. А в ней – и Сергеев, и Дудинская, и Шелест, и Вечеслова, и Якобсон... Все они заполняли ячейки моего сознания, поэтому проанализировать, из чего складывается мой индивидуальный хореографический почерк, достаточно сложно. В тринадцать лет у меня был роман с одним танцовщиком из труппы Якобсона, и я, еще маленькая девочка, попала к великому мастеру на репетицию. И получила огромный удар по мозгам, определивший мою дальнейшую судьбу. А еще так сложилась моя жизнь, что я рано могла узнавать и изучать многое из того, что было закрыто для советских людей. В силу сложившихся обстоятельств я имела доступ в закрытые фонды Публичной библиотеки и с двенадцати лет могла смотреть книги, которые люди в СССР не видели. Марта Грэхем, Мерс Каннингем, Морис Бежар, Пина Бауш, Курт Йосс – эти имена я знала еще тогда. Кроме того, у меня была расположенность к впитыванию всего того, что люди зачастую категорически отвергают. Я воспитывалась в среде вернувшихся из лагерей ленинградских интеллигентов, и эти люди привили мне открытость к познанию и желание познавать. В этом нет моей заслуги – окажись я в другой среде, была бы таким же продуктом советской системы. В четырнадцать я уже прочитала «Архипелаг ГУЛАГ» в самиздатовском варианте – то есть у меня рано открылись глаза на многое, о чем другие до сих пор не знают.

– А каково было вписываться с этим багажом в советскую систему?

– А я и не вписывалась. Жила в ситуации бесконечных конфликтов. Из училища меня выгоняли три раза – потом, правда, восстанавливали благодаря моим влиятельным покровителям. Но я была неудобным ребенком. Сейчас таким же неудобным ращу своего сына, правда, время теперь другое. Когда, например, на занятиях по истории искусств нам начинали вешать на уши всякую лапшу, я не молчала, а вставала и говорила, что думаю, – и меня отправляли к директору. Позже научилась молчать – бесполезно что-то объяснять тому, кому надо объяснять все сначала, с царя Гороха. Образование – вот главное, что нужно для формирования человека.

– Мастера театральных вузов практически солидарны: нынешние студенты более свободные, но менее образованные. А с точки зрения педагога по пластике – каковы они?

– Я не вижу, что «студент нынче не тот пошел». Классные ребята, мне они нравятся. Среди них есть очень образованные, живые. А главное, мне нравится, что для них нет авторитетов. Им каждый день нужно доказывать, что ты имеешь право быть лидером, называться профессором. Им не вотрешь очки, они смотрят на тебя с этаким прищуром и каждую репетицию проверяют тебя на профессионализм, на прочность, в конце концов. Это классно!

Критерий в искусстве – вещь эфемерная

– Вы неоднократно оказывались «по разные стороны баррикад» под названием «Золотая маска» – то в жюри, то среди номинантов и лауреатов. Понимаете теперь, что же это такое – критерий в искусстве?

– Я думаю, что это все-таки величина эфемерная. Опять же все зависит от воспитания и образования. Как-то раз я работала в жюри под председательством Владимира Васильева, и мне было с ним абсолютно комфортно, хотя, казалось бы, он человек академический. Но он так открыт к восприятию всего нового и талантливого, что совершенно по-детски загорается, если ему нравится. Даже если не знает, как объяснить причину своего приятия, но просто светится от удовольствия. Это тоже талант.

Естественно, в жюри, где лауреат выбирается голосованием, бывает очень трудно договориться. Иногда побеждают консерваторы, иногда новаторы, но это нормально, не надо обижаться или искать в решении жюри заговор. Просто в этом году жюри такое.

Могу сказать, что горжусь тем, как в прошлом году убедила жюри дать главный приз хореографу из Екатеринбурга Сергею Смирнову. Просто костьми легла, доказывая коллегам, что в этом сезоне среди всех балетмейстеров (а там был и Ратманский, и Эйфман) больше всего достоин премии именно его одноактный спектакль «Глиняный ветер».

Смогла аргументированно высказаться. К сожалению, у нас современная хореография развивается очень тяжело. Должна быть государственная программа, как во Франции, где любому человеку, который умеет мало-мальски составить комбинацию, дают грант, зал, труппу и говорят: «Пробуй. Не получилось? Ничего страшного, попробуй завтра еще раз». Поэтому там такой бум современного танца – только так можно развивать.

– Леонид Десятников, с которым вы неоднократно сотрудничали, возглавил Большой театр. Не приглашал ли он вас туда?

– Меня? В Большой театр? Он же не может с палкой стоять над танцовщиками, которые даже Лешу Ратманского «скушали», хотя у него классически ориентированная хореография.

– Про хорошо играющего драматического артиста иногда говорят, что он почти вытанцовывает свою роль. От вас в танце иногда остается ощущение немого крика. Бывает ли, что вам не хватает слова, или какой-то краски, или все-таки хореография – тот язык, на котором можно сказать абсолютно все?

– Хореография – это чудо! Я думаю, ей подвластно все, даже без музыки она может обойтись. В последнее время я каждый год бываю в Америке и поражаюсь тому, как там развивается язык движения, какие эксперименты ставятся, за которые у нас бы заклевали тут же. Например, спектакль, родившийся из языка глухонемых. А ведь любой такой эксперимент идет в копилку пластического театра. Просто для того, чтобы такое ставить и воспринимать, нужна раскрепощенность и свобода. Абсолютная свобода.

№37 (25А305) от 03.03.2010

Автор: Ольга ФУКС